2024年度 海外研修 ―台湾編―

2024年12月25日(水)~12月29日(日)の4泊5日の行程で、学生数14名(内1名台湾出身の本学留学生がガイド役として参加)と担当教員の経営学部 熊王教授、事務局職員1名の引率の下、台湾にて「海外研修B」を開講しました。今回の研修は、グローバルに展開する企業について、実際の“ものづくり”の現場と商業施設等に現地訪問し、経営学的に研究することを目的としました。

【参加学生内訳】

2年生:2名、3年生:6名、4年生:5名

(経営学部:12名 スポーツ科学部:1名)

【参加学生内訳】

2年生:2名、3年生:6名、4年生:5名

(経営学部:12名 スポーツ科学部:1名)

台南視察

嘉南薬理大学

先方の挨拶および本学担当教員の挨拶の後、学生交流を目的として、グループに分かれ、文化の違いや流行している話題などについて歓談を行いました。本学留学生による、本学での学びや活動についての発表が行われ、写真を交えてその経験が共有されました。担当教員からは、今後の交換留学や単位互換の進展に向けた意向が伝えられました。

嘉南薬理大学への訪問は、現地ガイドの調整により実現し、本研修では初の試みとなりました。先方の大学生たちは本学や日本の文化に興味を持っており、日本語を理解できる学生も多数参加していました。交流は大変盛況で、大学の正門まで参加学生が見送りを頂くなど有意義な時間となりました。最後に、先方の先生からは、「ぜひ次の研修では一日を嘉南薬理大学に費やしてほしい」との言葉をいただきました。

嘉南薬理大学への訪問は、現地ガイドの調整により実現し、本研修では初の試みとなりました。先方の大学生たちは本学や日本の文化に興味を持っており、日本語を理解できる学生も多数参加していました。交流は大変盛況で、大学の正門まで参加学生が見送りを頂くなど有意義な時間となりました。最後に、先方の先生からは、「ぜひ次の研修では一日を嘉南薬理大学に費やしてほしい」との言葉をいただきました。

奇美食品

奇美食品工場見学では、製造機械の仕組みを理解し、安全な食品製造の基礎を学ぶことができました。台南で人気のCHIMEIパイナップルケーキは原材料に日本から輸入したものも利用しており、展示されている創業当初に使われていた食品加工用の機械は日本製とのことで、台湾と日本との歴史を学ぶことができました。

台湾製糖株式会社

森町の偉人 鈴木藤三郎先生の偉業を担当教員から紹介し、植民地時代の台湾への貢献を話しました。学生は、日本人が現地のインフラづくりのために苦労した歴史を知り、感銘を受けていました。

林百貨店

林百貨店では、2番目に古い百貨店の歴史と日本との絆を学ぶことができました。林百貨の前身となる「ハヤシ百貨店」は、山口県出身の林方一により創業され、1932(昭和7)年12月にオープンしました。当時の台南で最高の6階建ての建物で、台南で初めてエレベーターが設置されました。米軍による空襲に、日本人と台湾人が共に戦った経緯があり、その絆が今でも語り継がれています。ハヤシ百貨店の屋上には、被弾の痕跡や機銃掃射の弾痕が多数残っていました。

台北視察

新竹サイエンスパークでは、サイエンスパーク内で製造されている製品が展示されていました。テスラ社のバッテリーも見学することができ、担当教員からは、TSMC社の歴史的発展について説明を受けました。

グロリアアウトレットでは、日本における商業施設と価格の違いなどを学生は体験、九份では金鉱山の歴史や日本統治時代に町が大きく発展し、当時の姿で現在まで残っている建物から歴史を学ぶことできました。

夜市では、台湾人の生活習慣を知るとともに寺院も参拝することができました。

グロリアアウトレットでは、日本における商業施設と価格の違いなどを学生は体験、九份では金鉱山の歴史や日本統治時代に町が大きく発展し、当時の姿で現在まで残っている建物から歴史を学ぶことできました。

夜市では、台湾人の生活習慣を知るとともに寺院も参拝することができました。

自由視察

自由行動では各自視察したい場所回ることとなったが、大半の学生が担当教員とガイドとともに台北を見学しました。

中正祈念堂

蒋介石の像や歴史的建造物を見学し、台湾の歴史について学ぶ機会を得ることができました。

龍山寺

観音様を祀る寺院で、台湾における儒教や仏教文化の重要性を理解し、観光地としても人気が高い場所であることを学びました。

中正祈念堂

蒋介石の像や歴史的建造物を見学し、台湾の歴史について学ぶ機会を得ることができました。

龍山寺

観音様を祀る寺院で、台湾における儒教や仏教文化の重要性を理解し、観光地としても人気が高い場所であることを学びました。

西門紅楼

日本統治時代の建物で、現在はLGBT文化に配慮した施設やファッションの中心地として知られていることを学び、日本文化の影響が若い世代にも続いている点も理解しました。

西門

「台湾の原宿」「台湾の渋谷」とも呼ばれ、台湾のファッション・サブカルチャー文化の発信源ともなっています。日本でもおなじみの店舗もあり、台湾と日本の経済的関係について学びました。

北門

問屋街として食品や生地、薬などの原材料が流通していることを学び、実際の商品に触れながら応用について考える機会を得ました。

日本統治時代の建物で、現在はLGBT文化に配慮した施設やファッションの中心地として知られていることを学び、日本文化の影響が若い世代にも続いている点も理解しました。

西門

「台湾の原宿」「台湾の渋谷」とも呼ばれ、台湾のファッション・サブカルチャー文化の発信源ともなっています。日本でもおなじみの店舗もあり、台湾と日本の経済的関係について学びました。

北門

問屋街として食品や生地、薬などの原材料が流通していることを学び、実際の商品に触れながら応用について考える機会を得ました。

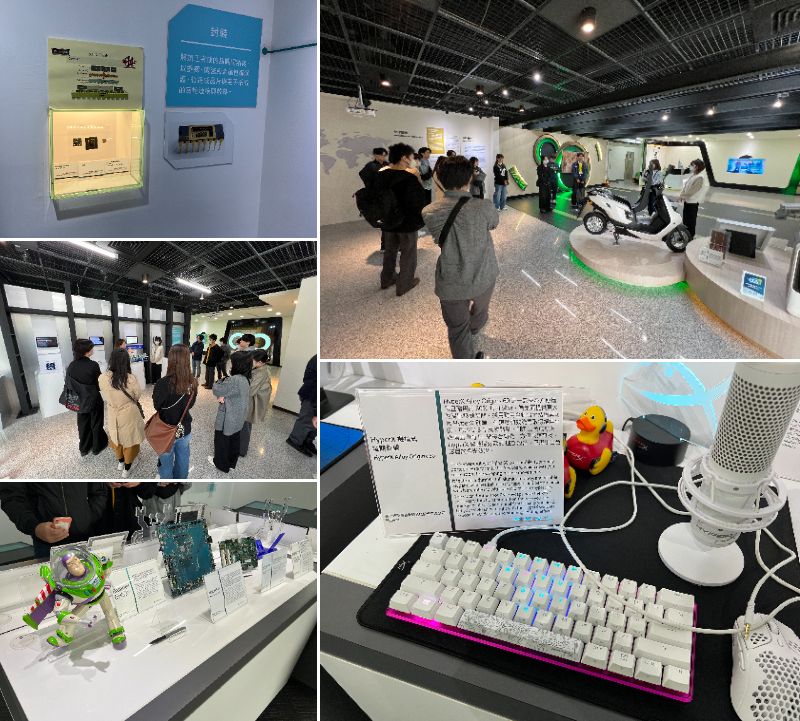

光華商場

台湾企業が運営する商業施設で、台湾製造の電子機器やパソコンの展開力を学びました。

華山1914

台湾の現代アートを見学し、若手アーティストの活動や商品化されたアート作品に触れることで、創造性と文化産業について理解を深めました。現地ではポップアップショップが開催されており、特に日本で流行しているキャラクターの人気の高さを感じ取ることができました。

台北101

台湾で最も高い建物を訪れ、その中の商業施設を見学しました。

台湾企業が運営する商業施設で、台湾製造の電子機器やパソコンの展開力を学びました。

華山1914

台湾の現代アートを見学し、若手アーティストの活動や商品化されたアート作品に触れることで、創造性と文化産業について理解を深めました。現地ではポップアップショップが開催されており、特に日本で流行しているキャラクターの人気の高さを感じ取ることができました。

台北101

台湾で最も高い建物を訪れ、その中の商業施設を見学しました。

履修した学生は今回の授業を通じて、日本と海外の“ものづくり”の生産、販売方法の違いについて理解を深めるとともに、現地で多様な文化を体験することで、活動的に授業に取り組むことができ、とても有意義な授業となりました。今後もアクティブ・ラーニングとして、海外における授業に取り組んでまいります。